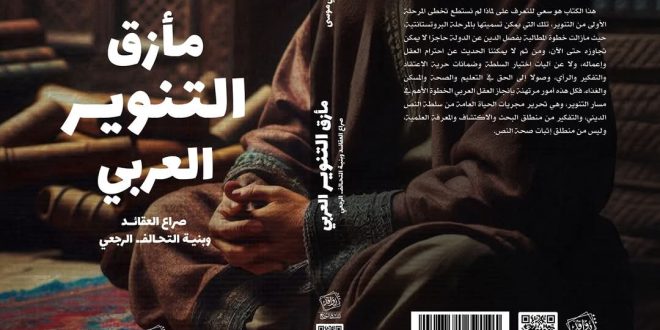

صدر حديثا للكاتب والروائي صبحى موسى، كتاب “مأزق التنوير العربي”، عن دار روافد للنشر.

الكتاب هو العمل الفكري الثاني للروائي صبحي موسى في إطار البحث عن أسباب تعثر الفكر المدني في المجتمع المصري والمجتمعات العربية بشكل عام، وذلك بعد كتابه “تحولات الثقافة في مصر” الذي درس فيه أسباب هيمنة الفكر الديني على المجتمع المصري، وقدم فيه موسى رؤيته لخطة الثقافة التي يجب أن توضع في هذا التوقيت، وآليات وأدوات تنفيذها، كما صدرت له خمس مجموعات شعرية هي (يرفرف بجانبها وحده، قصائد الغرفة المغلقة، هانيبال، لهذا أرحل، في وداع المحبة)، وله عشر روايات هي (صمت الكهنة، حمامة بيضاء، المؤلف، أساطير رجل الثلاثاء، الموريسكي الأخير، نقطة نظام، صلاة خاصة، نادي المحبين، كلاب تنبح خارج النافذة، وجوه طنجة).

في كتابه الجديد “مأزق التنوير العربي”، ينطلق صبحي موسى من سؤال مفاده: لماذا ظل التنوير العربي على مدار قرنين من الزمان في نفس المربع الأول، فلم ينتقل إلى الأمام عبر نفس المسار الذي اتخذه التنوير الأوربي، ولم تشهد البلدان العربية سيادة التفكير العلمي النقدي، ولا الدفاع عن الحريات أو الحصول على الحقوق السياسية وغيرها من حقوق الدولة المدنية الحديثة.

ويقارن موسى في كتابه بين المسارات التي اتخذها التنوير العربي بالمسارات والمحطات التي مر بها التنوير الأوربي، مؤكدا على أن الثقافة العربية لم تتخط بعد مرحلة الثورة البروتستانتية، تلك التي انطلق منها الفكر الأوربي في ثورته على الكنيسة وهيمنتها على مؤسسات الدولة، مما أتاح للفلاسفة والمفكرين الأوربيين أن ينتقلوا من إصلاح العملية الدينية إلى وضع أسس الدولة المدنية الحديثة والقانون الوضعي، ساعدهم على ذلك الثورة العلمية التي عاشها الغرب في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، وهو ما أهل المجتمعات الأوربية لمجيء الثورة الفرنسية، والقبول بالتغييرات الكبيرة التي قدمتها من خلال صيغة الحكم والمشاركة السياسية، بدءا من وضه دستور حاكم لمؤسسات البلاد، وصولا إلى تحول منصب الحاكم من كونه ظل الله على الأرض، إلى كونه رئيس منتخب من قبل جمعية عمومية هي الشعب.

قسم موسى كتابه إلى مقدمة تأسيسية طويلة بعنوان “مأزق التنوير” وستة فصول هي: “محمد على وبدايات عصر التنوير”، وفيه توقف أمام ما أنجزه محمد على على مستوى الصعيد الثقافي والاقتصادي والسياسي، والحربي، موضحاً أنه بمثابة المحطة الثانية في مسار التنوير العربي، فقد أتت المحطة الأولى على يد نابليون بونابرت عام 1898، حين أطلق نيران مدفعيته على أسوار مدينة الإسكندرية، كي يتفاجأ الشرق بشكل عام بقدر فارق التطور بينه وبين الغرب، ومن ثم ظهر لدى المصريين سؤال عن كيفية النهضة، وتوزعت الرؤى حول اتجاهين، الأول حاول الإجابة عنه عبر العودة إلى السلف الصالح والأخذ بما أخذوا به قديما حتى سادوا العالم، أما الثاني فقد تمحور حول ضرورة الأخذ بما أخذت به أوروبا من مدنية ومناهج علمية، وفي الوقت الذي لعب فيه الأزهر دورا مهما في قيادة الاتجاه الأول، خاصة أن رجاله لعبوا دورا بارزا في قيادة الثورة على الحملة الفرنسية، فإن قيادة الاتجاه الثاني قد تمثلت في محمد على الذي رغب في بناء دولة حديثة على الأسس الغربية، ومن ثم أرسل البعثات لتعلم مختلف العلوم، ودراسة كافة المهن على الطرق الحديثة، وهو ما خلق طبقة ارتبطت به وبجيشه الذي صارع الجيوش الأوربية، وقد أطلق موسى على هذه الطبقة مسمى “آباء التنوير”، وأفرد لهم الفصل الثاني من الكتاب، واضعا القارئ أمام التطور الثقافي والفكري الذي شهدته مصر والشام في مرحلة محمد علي، وفيه توقف أمام رؤى وأفكار نموذجين من رواد التنوير هما رفاعة الطهطاوي في مصر، وخير الدين التونسي في تونس.

وفي الفصل الثالث “اتجاهات التنوير العربي” ذهب إلى أن التنوير العربي اتخذ ثلاث اتجاهات هي: الاتجاه الاصلاحي الذي سعى إلى تطوير الفكر الديني بما يتوافق مع متغيرات العصر الحديث، وكان في مقدمة هذا الاتجاه محمد عبده الذي حرص على التوفيق بين الرؤية السلفية التي نهضت بالأمة العربية قديما حتى سادت غيرها من الأمم، والرؤية الحديثة التي ظهر فيها العلم، وأصبحت أوروبا النموذج الحضاري القوي من خلاله، وقد ساعد على ظهور هذا الاتجاه ما عرف بالجامعة الإسلامية التي دعا إليها السلطان عبد الحميد، كنوع من تجديد الخطاب الإسلامي، وتدعيم سلطة الخلافة بأطروحات جديدة تبقي عليها في مواجهة طمع بلدان الاحتلال الأوربي، أما الاتجاه الثاني فقد تمثل في القومية العربية التي طالب بها المفكرون المسيحيون في الشام، وفي مقدمتهم نجيب عازوري الذي كتب “يقظة الأمة العربية” في مطلع القرن العشرين، وذهب فيه أن ثمة تيارين ولدا في نفس الوقت في الجناح الأسيوي من الخلافة العثمانية، وهما الصهيونية والقومية العربية، وأن الصراع سيستمر بينهما إلى أن يقضي أحدهما على الأخر، وأن مستقبل العالم سوف يتحدد وفقا لمستقبل هذا الصراع. وقد انخرط أغلب المثقفين المسيحيين الشوام في فكر القومية العربية، والمطالبة بها في مواجهة فكر الجامعة الاسلامية، حيث تصبح المواطنة فيها على أساس العرق وليس الدين، بما يجعلهم على نفس الدرجة من المساواة مع العرب المسلمين، وليسوا درجة ثانية أو ثالثة في منطقة عربية تحكمها خلافة إسلامية في تركيا. أما الاتجاه الثالث فقد كان اتجاه الدولة الوطنية الذي بدأ مع رفاعة الطهطاوي، هذا الذي لم يدع في كتبه إلى الخلافة الإسلامية، بل على النقيض تحدث كثيرا عن مصر بوصفها بلد مستقل، ولها تاريخ فرعوني عظيم انبهر به الغرب، مما خلق لها حالة من التميز، ومن ثم لم يتحدث الطهطاوي عن مصر لا بوصفها عضو في الجامعة الاسلامية، ولا حتى في القومية العربية، ولكن كدولة مستقلة ذات ثقافة وطنية خاصة بها، على نحو ما هو حادث في فرسا وإيطاليا وغيرهما، وذلك انطلاقا من أن الدولة الوطنية جزء من مكتسبات عصر التنوير الأوربي.

وحمل الفصل الرابع عنوان ” مشروعات التنوير”، وفيه توقف أمام ما طرحه على عبد الرازق في كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، وطه حسين في كتابه “الشعر الجاهلي”، ذاهبا إلى أنهما كانا الأساس الأكبر الذي قام عليه فكر التنوير العربي، فقد هدف على عبد الرازق من كتابه إلى قطع خط الرجعة على كل من يحاول استعادة الخلافة بعدما سقطت في تركيا عام 1924 على يد كمال أتاتورك. أما طه حسين فتكمن أهمية كتابه في أنه منح الناس أداة التفكير وإعمال العقل، وذلك انطلاقا من الاعتماد على المنهج العلمي، ذلك الذي يجعلنا نشك في كل ما ليس له دليل واضح في المصادر والمراجع التاريخية، هذا الشك الذي قاده لنفي وجود العديد من الشعراء الجاهليين، فضلا عن شعر الجن والشعر المنسوب لآدم ونوج وغيرهما من الأنبياء، موضحاً أنه لا يوجد أثر تاريخي واحد يقول بوجود مثل هذه الأشعار، ومن ثم فقد تم اختراعها من قبل الرواة أو المتعصبين لجماعات ودول لتعضيد فكرتهم ووجودهم السياسي، وربما لتعضيد رؤيتهم لتفسير وتأويل القرآن.

وقد ذهب موسى في هذا الفصل إلى أن التنوير العربي الذي بدأ مع الحملة الفرنسية وانتقل مع محمد على إلى محطته الثانية، آتى أكله في عصر اسماعيل الذي أصبح بمثابة المحطة الثالثة، والتي بدونها ربما لم يكن لما فعله محمد على أهمية، فقد أحيى المشروعات التي أقامها جده محمد علي، وأعاد فتح المدارس وأرسال البعثات، وزاد في الأمر أن سمخ بإصدار الصحف والمجلات، وأمر بإنشاء الأحزاب وتشكيل البرلمان وصياغة الدستور، وانتخاب الحكومة، وهكذا بدأت ثمار التنوير في الظهور على الأرض، لكن مجيء الاحتلال البريطاني أوقف هذا المسار، أو قضى على أغلبه، فتوارت الحركة الوطنية التي بدأت مع أحمد عرابي ورفاقه، لكنها لم تمت، إذ استمرت إلى جانب فكر الجامعة الاسلامية الذي أخذ في الظهور بعودة مصر إلى حضن الخلافة التركية، وكذلك إلى جانب فكر القومية العربية التي أتت مع مجيء المثقفين الشوام فارين من الاضطهاد التركي لهم، حيث نشطوا في تأسيس الصحف والمجلات المعبرة عن وعيهم وفكرهم القومي.

لكن مع نهاية الحرب العالمية الأولى ومجيء ثورة 1919 تأكد في مصر بشكل قوي فكر الدولة الوطنية المستقلة، بينما تأكد في الشام فكر القومية العربية كبديل للخلافة والجامعة الاسلامية، ومن ثم ظهرت الحركات النضالية التحررية على أساس قومي في موجهة فرض الحماية الأوربية على بلدان الشام، في حين انتشر الفكر السلفي الصوفي في الحركات التحررية بكل من السودان وليبيا والمغرب العربي، وانقسمت النخب العربية هناك ما بين التواصل مع الغرب وثقافته، وما بين مناهضة هذه الثقافة بالتأكيد على الهوية الاسلامية.

وجاءت المحطة الخامسة مع ثورات التحرر العربية في خمسينات القرن العشرين، والذي انقسم بعدها العالم العربي إلى بلدان تقدمية تبنت الفكر العلماني، وبلدان رجعية تبنت الفكر الاسلامي التقليدي، واخذت على عاتقها مواجهة الفكر التقدمي التنويري، وتغذية الحركات الاسلامية، والجماعات السلفية، ومساندة الحكومات الملكية، في حين سعت بلدان التقدمية وفي مقدمتها مصر إلى مساعدة كل ثورات التحرر، ودعم انتقالها إلى الفكر التقدمي، لكن متغيرات هذه المرحلة أتت بنتائج لم تكن في صالح التنوير، فقد سعى أصحاب الفكر التقدمي إلى صبغ القومية العربية بصبغة إسلامية كي تتوافق مع فئات الجماهير في تلك البلدان، وهي فئات لم تفارق الحالة القبائلية والعشائرية والريفية التقليدية، ومن ثم تحولت القومية العربية التي نشأت في مواجهة الجامعة الاسلامية من الفكر اليساري إلى التلون بالفكر اليميني، وكذلك مزجت الناصرية في مصر بين اليسار واليمين، وظهرت العديد من الكتابات التي قدمت الفكر اليساري بوصفه جزءا من بنية الفكر الاسلامي، مما منح الرؤية الماضوية حضورا لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين بها.

لكن ذلك لا يعني أن مشروعات التنوير قد توقفت، فقد انتشرت عمليات اتصال العرب بالغرب، خاصة في بلدان المغرب العربي، بينما سادت القومية العربية في الشام، وظهر مفكرون كبار أمثال مشيل عفلق وغيره من مؤسسي حزب البعث، بينما شكل نصر حامد أبو زيد أهم محطة في التنوير العربي بعد طه حسين، ليس لأنه منح الناس الأداة التي يفكرون بها كما فعل طه، ولكن لأنه قام بتفكيك الرؤية الاسلامية من داخلها، سواء من خلال كتابه “مفهوم النص” الذي تعامل فيه مع النص القرآني من خلال العلوم الأدبية، وليس من خلال العلوم الدينية، وهو ما اوضح مدى مرونة النص القرآني، وأنه نص متطور وليس جامدا، وأن القرآن مخلوق حسبما قال المعتزلة وليس أزليا حسبما قال الأشاعرة. وقد توقف موسى في الفصل الخامس أيضا أمام ما قدمه المفكر الجزائري محمد أركون، والذي حصل على تعليمه الأساس من الجامعة بالجزائر، لكنه حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا، وكل كتاباته باللغة الفرنسية، ويعد واحد من أبرز وأشهر المفكرين العرب في الغرب، إلا أن حالة أركون مثلت إشكالية العلاقة بين الفكر العربي والغربي، فحين أصدر سلمان رشدي روايته “آيات شيطانية” انتقدته كل الدوائر الاسلامية، وقامت المظاهرات بسببها في الهند وإيران وباكستان، وأعلن الخوميني إهدار دمه، مما جعل الغرب ينتفض للدفاع عنه، في وسط هذه الحالة من اللغط كتب محمد أركون ثلاث مقالات أوضح فيها أن رشدي لم يحترم مشاعر المسلمين وديانتهم، مما جعل المفكرين الغربين ينتقدون أركون، وينعتونه طيلة الوقت بأنه مفكر اسلامي، وهو ما جعل أركون متهما من قبل المسلمين الذين ينتقد فكرهم بالمهرطق، ومتهما من قبل الغربيين بالإسلامي، وتعكس هذه الأزمة رغبة الغرب في التنوير العربي وفقا لتصوراته عن العرب.

وقد أوضح موسى في الفصل الأخير من كتابه “بنية الرجعي” أن التنوير العربي يعيش مأزقا متعدد الأطراف، فالتنوير الذي نشأ في الغرب، وعرفه المصريون والعرب بشكل عام من قبل نابليون بونابرت، جاء على يد الآلة العسكرية، مثلما أتت المطبعة والعلماء المصاحبون للحملة الفرتسية، ومن اللحظة الأولى خاطب الغرب الاستعماري المشاعر الدينية، معظما من وجودها، معتبرا أنه جاء وفقا لتعاليمها كي يقضي على الطغاة والفاسدين، ومن ثم تحالف طيلة الوقت مع التيارات الدينية المناهضة للفكر التنويري، فدعم تيار الإخوان المسلمين، ودعم الدول الرجعية التي دعمت الحركات والتيارات السلفية في العالم العربي، أما الجانب الآخر الذي جعل التنوير العربي لا يسير في نفس المسارات الصحيحة التي سار فيها التنوير الغربي؛ أن التنوير الغربي جاء وفقا لتفاعل اجتماعي ثقافي سياسي طبيعي على الأرض، في حين أن التنوير العربي تم استيراده، ولم تكن هناك حركة علمية ولا اقتصادية تساعد على انتاجه بشكل طبيعي، ومن ثم ارتبط منذ محمد على بتوجهات الطبقة السياسية، تلك التي تغيرت رؤيتها لها وفقا لمصالحها، فقد دعم الملك فاروق الاخوان في مواجهة الوفد الليبرالي، وطعم جمال عبد الناصر الفكر اليساري برؤى اسلامية كي يتمكن من السيطرة على الشارع في مواجهة الاخوان والسلفيين، في حين انقلب السادات على الفكر اليساري وتبنى التوجه اليميني، ووقف مبارك داعما للوعي والفكر المدني من خلال الاعلام والثقافة، لكنه ترك التعليم والازهر والشارع ككل للفكر السلفي، لذا كان طبيعيا أن يأتي الاخوان إلى الحكم بعد تنحيه عنه.

الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .

الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .